KINEXON ワークショップ in japan

- Douglas Bewernick

- 2025年9月26日

- 読了時間: 13分

8月16日と18日、弊社主催でKINEXONワークショップを開催いたしました。

本ワークショップでは、KINEXON専属エンジニアのフィル・リーマン氏、そしてNBAやNCAAでの豊富な経験を持つアダム・ペトウェイ氏を招き、国内のKINEXONユーザーを対象にセッションを行いました。

まずは、KINEXONの基本的な使い方やシステムの概要について、フィル・リーヌマン氏が自身の考え方とともに解説しました。

スポーツテクノロジーとデータがどのようにスポーツを支えるのか?

フィル氏は、KINEXONを含むスポーツデータ活用の基本思想として「プレイヤーサイクル」というフレームワークを示しています。これは選手のキャリアやコンディションを多角的に支える循環モデルであり、以下の4つの要素で構成されます。

フレームワーク「プレイヤーサイクル」

選抜(select)優勝のできる選手を選ぶ

育成(develop)個々の価値とチームパフォーマンス向上を目指す

競争(compete)他のチームのベンチマーク(総負荷、トップスピード、最大加速値など)がどのような数値をだしているのか?どこを目指すのか?主戦場のレベルはどのように設定されているのか

リハビリ(rehab)最先端の方法論と技術を用いて負傷した選手を回復させる

移行(transition)チーム間の選手の移籍でも情報をシェアできる

この「プレイヤーサイクル」によって、データは単なる数値に留まらず、選手とチームの成長、そしてリーグ全体の競技力向上を支える包括的な指針となります。

テクノロジーの活用は?

フィル氏は、KINEXONのようなテクノロジーを現場で活用するにあたり、特に重要となる3つの着眼点を提示しました。

一貫性のあるデータを取得

コーチとのコミュニーケーション

チーム・コーチによって好むコミュニケーション方法が異なり、また言語の壁もある場合もあるものの、その中でもシェアしているデータが互いにに理解できることが重要性を説いた

目的の一致

チーム内の目的を共有することを重視データを集計する理由が、選手を監視することではなく、選手一人ひとりの競技レベルをより高めるために、適切なサポートを提供できるようにすることが最大の目的です。この点については、コーチ、メディカルスタッフ、アスリート自身も含め、関わるすべての人が共通認識を持ち、同じ方向を目指していることが重要です。

ニーズと課題

フィル氏は、データとテクノロジーの活用方法を以下の4つに整理できると述べます。

生理学的(Physiological):疲労・コンディション管理・リカバリーの最適化心理学的(Psychological):モチベーションやメンタル面のサポート技術・スキル(Technical/Skill):個々の動作やスキル習熟度の分析戦術的(Tactical):試合中のフォーメーションやチーム戦術への反映

この4つのカテゴリーにあるニーズや課題を、データによって客観的に分析することが可能となる。特に「生理学的側面」では、疲労蓄積や運動負荷の把握など幅広い応用が期待できます。

では、kinexonの100以上ある指標のなかで着目する指標と理由は?

推奨する3つの主要メトリクス

1.Volume(総負荷)例:Time, AAL, Exertions(高強度エフォート回数)

2.Intensity(強度)例:AAL/min, Exertions/min3.Density(密度)

例:Exertion(AAL high + very high →セッションのうち高い強度のものが何回あるのか)・CoOVolume の総数値とIntensityの総数値のうち、ピークを出した回数・ピークの数値を判断できます

内的負荷(他社心拍センサーとの連動)

心拍センサー

同じ距離を走っても心拍数が違う

選手の主観的疲労度(ストレス)

例えば、選手Aと選手Bの「Volume(総負荷量)」の数値が同じであったとしても、選手Aがジャンプを多く含むシューティング練習を行い、選手Bが加減速の多いスプリント系の練習を行った場合、身体へのストレスの種類はまったく異なります。

フィル氏は「処方を行う前に、何を処方すべきかを理解しなければならない」と述べ、メトリクスを選択するうえで最も重要なのは、まず試合で求められる要求を正しく定義し、把握することだと指摘します。リーグごとにルールや試合形式は異なる。試合時間、コートの広さ、走行距離、選手の出場時間などが変化する中で、それぞれの環境に応じたデータの指標を見極める必要があります。

フィル氏はさらに、データを蓄積することで得られるメリットを次のように整理します。

シーズン平均パフォーマンスの可視化

試合ごとの評価:平均値と比較し、選手がどれだけのパフォーマンスを発揮したかを定量化

シーズン間比較:前シーズンと比較してパフォーマンスがどれほど進化(または低下)したかを明らかにできる

このようにデータを追跡することは、単なる監視ではなく、選手とチームの成長を裏づける「客観的な証拠」を積み重ねる営みであるといえます。

ゲーム換算分数および基準値設定

コーチが選手の疲労や負荷を把握するうえで、最もわかりやすい指標は「プレーミニッツ」であり、フィル氏は直近の10日間や15試合、あるいは1シーズンなど任意の期間の平均値と対象の1試合の数値を比較しミニッツに変換する方法を紹介しました。ワークショップでは八村塁選手を例に、試合ごとの数値がシーズン平均(100%)と比べてどれほどのフィジカルアウトプットとなっているかが示され、比較する指標はチームの目的に応じて自由に設定できることが紹介されました。公式のプレーミニッツに対して算出される負荷は、実際のフィジカルアウトプットが多い場合や少ない場合があり、試合の勝敗、対戦相手、出場時間、フィジカルアウトプットの割合など、複数の要素を組み合わせて評価することが重要です。これにより、数値に基づいた的確な負荷管理が可能となり、選手のパフォーマンス維持や怪我の予防に役立ちます。

シーズンを通した設計と計画

フィル氏は、データ活用の最終的な目的のひとつとして「シーズン全体を通じた計画設計」を挙げます。各フェーズ(プレシーズン、レギュラーシーズン、ポストシーズン)において、収集したデータを基盤に選手のコンディションを管理し、プレーオフで最高のパフォーマンスを発揮できるようピークを合わせることが可能となる。これにより、選手個々の負荷管理やリカバリー計画を適切に調整でき、チーム全体としても長期的なパフォーマンスの安定と最大化を実現することができます。

週間トレーニング負荷の調整

フィル氏は、試合に向けた週間練習計画において「試合日(写真赤をピークとし、練習の負荷を波のように調整すること」を提案している。例:リカバリー(青)、軽め(緑)、中程度(黄色)、強め(オレンジ)、非常に強い(赤)を組み合わせ、週の初めは軽めから始め、徐々に強め、リカバリー期を挟んで中程度、再び軽めを経て、試合日に非常に強い負荷をかける。この際、Volume(総量)・Intensity(強度)・Density(密度)のバランスを意識し、週単位で変動をつけることが重要だという。

特に注意すべきはスターターとベンチ選手の負荷差だ。試合に出場しないベンチ選手は自然とボリュームが少なくなるため、いざスターターの代役として起用された際に、同等のパフォーマンスレベルを発揮できない可能性がある。この「悪循環」を避けるため、試合で生まれた負荷の差を練習で補完する仕組みが必要になります。NBAでは、出場時間の多い選手と少ない選手をグループ分けし、翌日の練習でメニューを差別化することでバランスを取る事例もあります。

データ管理とドリルインデックスの活用

さらに、フィル氏はデータ管理において「ドリルインデックスを設定すること」の重要性を強調しました。練習をひとまとめに扱ってしまうと、フェーズごとの負荷が過小評価される恐れがあります。これに対し、ドリルごとに区分して記録することで、より精緻な分析が可能となります。

分けない場合:セッション全体の平均に埋もれ、特定フェーズの負荷を把握しにくい

分けた場合:ドリル単位の負荷データを可視化でき、練習設計に直接反映できる

この方法により、試合日程に応じたセッション計画を調整でき、理想的なボリュームを練習ごとにコントロールすることが可能になります。

アダム氏セッション

シーホース三河でプレイヤーヘルス&パフォーマンスエグゼクティブディレクターを務めるアダム氏によるセッションでは、バイオメカニクス(生体力学)に焦点を当てた内容が展開されました。

動作効率の重要性

バスケットボール競技においては、単に走行距離やスピードだけでなく、コート上でいかに効率的に動作できるかが極めて重要となります。

アダム氏はその具体例として、2020年に実施された調査を紹介。エリート選手からユース世代に至るまで、トレーニングでの負荷(Training Load)と、試合における競技要求(Game Demands)がどのように発生し、どのように異なるのかをデータで示しました。

結果として、エリート選手ほど総移動距離は短く、平均スピードは速いという傾向が確認されました。これは、無駄のない動きを通じて、目的の場所へ最短かつ最速で移動していることを示しています。

では、実際にどのように試合でのパフォーマンス向上にデータや映像分析を活用しているのか? アダム氏は、自身の調査の方向性を大きく変えるきっかけとなった経験を共有した。男子200mでオリンピックに出場したアメリカ代表選手に関わった際、当初はバスケットボールでの経験を活かし、フォースプレートやトレーニングを通じたデータ収集に取り組んでいた。しかし陸上のコーチとの対話の中で、「実際の現場での動きを何も把握できていない」という事実に気づかされたという。

パフォーマンスを高めたいのであれば、まず現場での動作や数値を把握することが不可欠であり、それを通じて初めて「ウエイトルームで何が必要か」をより明確にできるのではないか——そう指摘され、ハッとしたと語っています。

この経験をきっかけに、アダム氏は現場での動きを軸に、トレーニングやリカバリーの分析を構築するスタイルへとシフトしていきました。

怪我のリスクについて

本セッションで特に多くの関心が寄せられたのは、アキレス腱断裂やACL(前十字靭帯)損傷の発生要因についての話題でした。近年のNBAではこれらの重篤な怪我が多発しており、大きな問題として捉えられています。

アキレス腱の断裂

アキレス腱断裂のメカニズムを解明するため、映像分析を用いた調査が進められています。その結果、非常に興味深い事実が明らかになりました。

・27事例の分析のうち、断裂が発生する直前に共通して「フォールスステップ(False Step)」を踏んでいる動作が確認されたのです。

この「フォールスステップ」とアキレス腱への急激な負荷の関係が、今後のリスク軽減や予防策を考える上で重要な鍵となると示唆されています。

アキレス腱断裂の事例を詳細に分析したところ、興味深い共通パターンが浮かび上がりました。断裂が発生した選手の8割以上において、足関節は外向きで背屈しており、さらに足首が内側に曲がる(内反する)という特徴的な姿勢が確認されました。

この傾向はバスケットボールに限らず、サッカーにおいても同様で、足首の背屈と膝の伸展が重なった局面で断裂が多発することが明らかになっています。ただし、サッカーではバスケットボールと異なり、加速動作中に断裂が発生するケースも観察されており、競技特性やプレー環境による違いが存在することも示唆されました。

こうした分析は、単に一つのスポーツの問題にとどまらず、異なる競技に共通するリスク要因を理解する手がかりとなり、今後の怪我予防プログラムの設計にも大きな示唆を与えています。

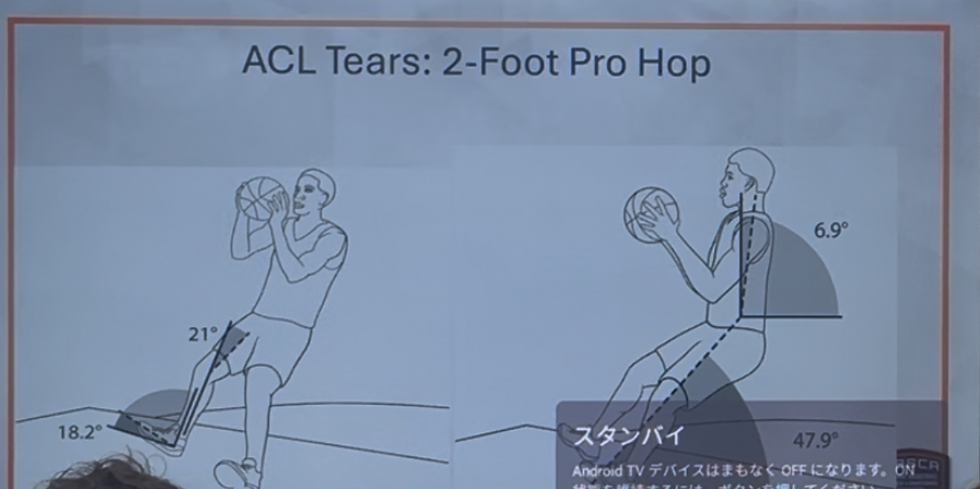

ACL断裂(前十字靭帯断裂)

ACL断裂の調査においては3つのメカニズムを発見することができた。ACL断裂の調査において、アダム氏は3つの主な発生メカニズムを明らかにしました。

1つ目は、着地した足の踵が背屈した状態で、膝の屈曲(フレックス)が失われてしまった場合である。この状況では、膝関節にかかる負荷が急激に増大し、ACLに過剰なストレスがかかることがわかりました。

2つ目は、両足で着地する際に踵が背屈した状態に加え、腰の重心が高い位置にある場合である。この姿勢では膝関節への負荷が増加し、ACLに大きなストレスがかかりやすくなります。

3つ目のメカニズムは、空中で相手と接触した後に片足で着地する際、膝の伸展が十分でなく、浮いている反対の足が外側に大きく向いている場合である。この姿勢では膝関節に過剰な回旋ストレスがかかり、ACL損傷のリスクが高まることが明らかになりました。

サッカーでも同様の事例が報告されており、膝の伸展や柔軟性、足首の角度が怪我の発生リスクに大きく影響することが明らかになっています。そのため、S&C担当者は可能な範囲で対応策を理解し、選手が適切な角度で着地できるよう指導することを意識しています。

また、過去の怪我の履歴は今後起こりうる怪我のリスクに影響する可能性が高いことも示されています。大きな怪我に注目が集まりがちだが、軽度の怪我が将来的な大怪我に影響する可能性もあるため、継続的な調査が重要になります。

過去の怪我歴から分かったメカニズム

ACL損傷

・片足着地でACLを断裂した選手のうち、25%にハムストリングの既往歴がありました。※NBAではシーズン全体でのハムストリング損傷は約3%・両足着地でACLを損傷した選手の70%は、断裂した膝と反対側の足首に問題を抱えていた・空中でのコンタクト後に片足着地した場合、80%の選手が利き手と反対の足で着地しており、ACL断裂が発生していた

アキレス腱断裂

・アキレス腱の怪我やふくらはぎの張りの既往がある選手が多く(37人中27人)、足首の不調を抱えていた選手も10人いた・断裂直前には何らかのアキレス腱の違和感を訴えていた・復帰までの期間が短い場合、断裂リスクが高まる傾向がある・既にアキレス腱に損傷があり、切れかかっていたケースも存在したこの傾向はアメリカンフットボールでも見られた

トップ選手における減速動作の特徴

NBA試合におけるラテラルな動きは全体の31%を占め、そのうち25%は高強度になります。一般選手の平均減速は−3.5 m/secであるのに対し、カイリー・アービングのようなエリート選手では−8 m/secの減速が観測される。バスケットボール競技において、減速能力は非常に重要な要素になります。

特に、ラテラル動作においては切り返し方向と足関節の向きが揃っていることが重要で、トップ選手はこの切り返し動作が非常に巧みであることが特徴として見られました。

減速・ジャンプ・切り返し動作の調査結果

テスト内容:

・5m ADA(加速・減速)

・10m ADA

・505 CoO

・ラテラルシャッフル

結果

ガードは低い重心で素早く切り返す傾向があり、ビッグは広いスタンスと角度をつけた切り返しが特徴的でした。505 CoOの分析では、減速の最大値が高いほどジャンプや加速能力も高いことが確認されました。特にシングルレッグジャンプが得意な選手は、より高い減速能力を発揮できることが分かりました。

この結果から、ジャンプ・ラテラル・前後方向の切り返しにおける減速能力は、パフォーマンス向上や怪我予防の観点から極めて重要であることが示されています。

まとめ

今回のワークショップは、バスケットボールのパフォーマンス向上や怪我予防に関する最前線の知見を学ぶことができ、非常に充実した内容となりました。 データ解析や映像分析を通じて、トップ選手の効率的な動作やラテラル・減速動作の重要性、過去の怪我歴が今後のリスクにどのように関わるかなど、現場で即活かせる具体的な示唆が多数共有されました。 また、アキレス腱やACLの断裂メカニズムの分析から、S&Cやコーチがどのように指導・調整を行うべきかまで、実践的な内容を深く掘り下げることができました。

今回得られた知見は、選手のパフォーマンス向上や怪我予防に直結する非常に貴重な情報であり、今後もこうしたワークショップを通して最新の情報を学び、現場で活かしていくことが重要です。 次回の開催も予定されていますので、さらなる学びと交流の機会にぜひご期待ください。

スポヲタが提供するテクノロジー

弊社は、日本のスポーツ界にもこの先進的な技術を導入し、選手の怪我予防、パフォーマンス向上をサポートします。「KINEXON」をはじめとするテクノロジーに関心がある方や、コラボレーションを希望される方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コメント