B.LEAGUE秋田ノーザンハピネッツが挑む、テクノロジーで変える選手の自己管理

- Douglas Bewernick

- 2025年8月21日

- 読了時間: 12分

更新日:2025年8月22日

近年、スポーツの現場ではトラッキング技術の進化により、これまで主観や経験に頼っていた負荷管理や練習強度の設定に、客観的なデータが取り入れられるようになってきた。Bリーグの中でも、秋田ノーザンハピネッツは2024-25シーズンより最新鋭トラッキングツール「KINEXON(キネクソン)」を導入。練習の強度設計や選手のコンディション管理、さらにはコーチングスタッフや選手との対話の質にまで変化をもたらしているという。導入初年度の試行錯誤から得られた発見や工夫について、同チームのストレングス&コンディショニング(S&C)コーチである大塚健吾氏に話を伺った。

(取材日:2025年7月24日)

大塚 健吾 プロフィールストレングス&コンディショニングコーチ略歴:デフバスケットボール男子日本代表 コンディショニングコーチ(2010-13) → 日本聴覚障害者陸上競技日本代表 コンディショニングコーチ(2013-17) → ライジングゼファーフクオカ S&Cコーチ(2017-18) → 島根スサノオマジック S&Cコーチ(2018-19) → レバンガ北海道 S&Cコーチ(2019-21) → 茨城ロボッツ S&Cコーチ(2021-24) →秋田ノーザンハピネッツS&Cコーチ(2024-)

―キネクソン導入初年度、どの指標をどのように追っていたのでしょうか?

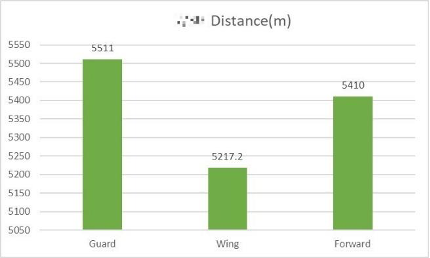

大塚氏:いろんな指標がある中で、最初から絞りすぎてしまうと視野が狭くなってしまうと感じたので、最初はほとんどの指標を追っていました。たとえば、総走行距離(Total Distance)、運動負荷(Accumulated Acceleration Load、以下AAL)、方向転換(CoO)、ジャンプ回数、あとはそれらのper minuteの値(各データを1分あたりに換算した強度指標)ですね。選手によって注目する指標は少し変えていて、ある選手ではCoO(Change of Orientation)とジャンプの回数を重点的に見ていました。バスケットボールは「減速のスポーツ」とも言われていますが、実際には加速や最高速度も重要なので、それが試合中にどの程度出ているのか、そして練習でもどれくらい再現できているかをパーセンテージで比較したりしていました。分析は選手個別、ポジション別、曜日別、そして試合別といったように、複数の軸で並行して見ていました。外国籍選手はプレータイムが長く、どうしても負荷数値が高くなりがちなので、まずはそこを基準に練習の強度を細分化して、全体のバランスをとるようにしていました。

―コーチングスタッフや選手とは、どのようにコミュニケーションを取っていましたか?特にHCとのやり取りで意識していた点はありますか?

大塚氏:全ての練習と試合において、選手ごとの「負荷」と「総走行距離」を、全コーチングスタッフと全選手に共有していました。

そのうえで、コーチングスタッフ、特にヘッドコーチとは「どの選手の負荷数値が高かったか」という点を中心に話し合っていました。特に、外国籍選手は基本的に数値が高くなる傾向があるため、彼らを中心にどういった練習設計をして一週間の負荷に波をつくっていくかをすり合わせていました。選手に対しては、プレータイムが多い選手にとって「どれだけ練習に参加できるか」、逆にプレータイムが少ない選手には「練習後のワークアウトがどれくらい必要か」を自身で把握できるよう、負荷と総走行距離をベースにフィードバックを行っていました。加えて、個人ごとにより詳細なデータも共有することが多く、特にプレータイムの少ない選手とのコミュニケーションに重点を置いていました。

前田HC(右)と練習データを確認しながら対話する大塚S&Cコーチ(左)

―プレータイムが少ない選手とは、どのような点を意識してコミュニケーションを取っていましたか?ポテンシャルを引き出すために工夫していたことはありますか?

大塚氏:常時ではないですが、ポジション別のデータも取っているので、同じポジションでプレータイムが多い選手の「負荷」「総走行距離」「マックススピード」などの指標を共有し、それを踏まえて「自分はこれからどうしたいか?」という問いを選手自身に投げかけるようにしていました。こちらから一方的に示すのではなく、データをヒントにしながら選手が自ら考えて選択するような対話を意識していました。

―実際にあった、プレータイムの少ない選手とのやりとりの例があれば教えてください。

大塚氏:試合後、プレータイムが少なかった選手は個別にバスケットボールのワークアウトを行いますが、その選手と「今日はもう終わりでいいか?」という話になった場面がありました。その際、データを見てみると、走行距離や最高速度が出ていなかった。そこで「もうひと頑張りスプリントやってみようか」と提案できたんです。

もしこの時データがなければ、「ワークアウトで汗かいたし、もういいか」で終わっていたかもしれません。でも実際には、同じポジションの選手のデータと比べて「まだ強度足りてないかも」という部分を可視化できたことが、追加ワークアウトの判断材料として大きかったです。

―キネクソンの使用前と使用後で、パフォーマンスチームのアプローチにはどのような変化がありましたか?

大塚氏:大きな変化としては、より具体的な内容でのコミュニケーションが増えた点が挙げられます。以前はストレングスコーチの主観に頼る部分が多かったのですが、キネクソン導入後は「どれだけ走ったか」「運動量はどのくらいか」といった客観的なデータがあることで、選手に対して納得感を持ってもらいやすくなりました。例えば、スプリントトレーニングを行う際に、「今回はこういう数値が出ているから、こういう波(負荷の変動)を作れるようにこれだけ走ろう」と具体的な数値を示して話すことで、選手の理解や納得が深まったと思います。

また、コーチとのコミュニケーションにおいても、これまでは主観対主観のやりとりが中心でしたが、客観データが加わったことで、「今日の練習はあとどのくらいやるのか」「そもそもどのようなプランで進めるのか」といった具体的かつ建設的な会話ができるようになりました。

―キネクソンを導入した際、選手たちのデータへの受け入れ具合はいかがでしたか?

大塚氏:私のスタンスとしては、データを使って「提案をする」という立ち位置を大切にしています。「数値的には今こういう状態で、こういうことが必要かと思うけど、どう思う?」といったかたちで、最終的には選手自身に選んでもらうようにしています。

―キネクソンを活用していくなかで、新たな発見や得られた重要な情報・洞察はありましたか?また、それはどのようなものでしたか?

大塚氏:キネクソンを使い始めて気づいたのは、同じ練習をしていても走行距離が長く出る選手や、マックススピードが非常に高い選手がいるということです。それによって、どの練習やドリルで、どんな選手がより力(スピード)を発揮しているかが具体的にわかるようになりました。逆に、本来あまり力を入れなくても良い場面で無駄に力を使ってしまっている選手もいて、そのコントロールを促せるようになったり、逆にもっとスピードを出せる可能性がある選手を見つけたりもしています。

―ハイインテンシティ(高強度)の練習を計画する際に、どのような工夫をされていますか?

大塚氏:これは難しい課題ですね(笑)。まず、試合時の負荷や動きの密度(例:総負荷-AAL-に対する高強度域で運動した負荷-AAL in High Zones-の割合)を練習で再現する必要があるのかという点が大きなポイントです。例えば週に2試合ある場合、その週に2回ライブ(対ディフェンスの実戦形式)の練習を行いますが、試合とまったく同じ強度で練習すると回復が追いつかず問題が生じます。そのため、一週間全体の負荷の波や、水曜日に試合が入るかどうかを考慮して調整しています。練習では負荷(AAL)をper minute(1分あたりに換算)で見ていて、トータルの時間が長いほど負荷が高くなるので、実際の試合と5on5のライブ練習がどれくらい違うかを追っています。ただ、同じ強度を維持すれば良いかというとそうではなく、特にプレータイムが長い外国籍選手は疲労が溜まりやすいため、そのあたりはまだ答えが出ていない課題ですね…

―練習全体ではなく、ライブ(実践形式)のドリルと実際の試合のAAL/min(総負荷を一分あたりに換算した強度数値)を比較している理解で合っていますか?

大塚氏:はい、その通りです。最近ではドリルごとにフェーズを区切り、止まっている時間はしっかり計測から除外しています。また、実際にコーチが使っているシートがあり、ポジションごとの負荷を記録できるように設定されているので、毎日のインデックスが自動で作成されています。

―ドリルインデックスのようなものを作成されていて、行ったドリルごとの強度や負荷が各選手にどの程度かかるかについてコーチと共有されているということでしょうか?

大塚氏:はい、その通りです。ポジションごとのドリルインデックスがあり、それが自動的にコーチに共有される仕組みになっています。

―ドリルインデックスを共有した際のコーチや選手の反応はいかがでしたか?

大塚氏:最初はキネクソン自体が初めての人も多く、負荷の数字の意味で戸惑う部分もあったと思います。しかし、ドリルごとの数値が見えるようになったことで、トレーニングの組み立てがスムーズにできるようになりました。特にオーストラリア人のコーチが負荷管理に詳しく、彼を中心にうまく活用できている印象です。

―どのような方法でチームにデータをフィードバックしていますか?

大塚氏:PDF形式で、走行距離(Distance)と運動負荷(AAL)のデータを毎日、全スタッフと全選手に共有していました。

― キネクソンの活用を通じて、コーチングスタッフの意思決定に貢献できたと感じる点はありますか?

大塚氏:はい、いくつかあると思います。まず、毎日練習前にヘッドコーチとスポーツパフォーマンスチーム全員でミーティングを行っていて、10分程度という短い時間ではあるのですが、前日に送っているレポートの内容を確認・再確認したりするなど、気になる選手の状態を共有しています。

また、その日の練習プランも共有されているので、それに対して注意すべき点をキネクソンのデータをもとに話し合っています。具体的には、負荷の数値が高い選手がいるかどうかをチェックします。チーム全体としての数値は高くなくても、個人で高い選手がいれば、その選手の交代回数を増やしてもらうなど、現場に提案するようにしています。そういった部分で、意思決定に貢献できていると感じています。

―キネクソンの導入後、データのフィードバックを受けた選手に意識の変化はありましたか?

大塚氏:変化があったかで言うと、ありました。まず、フィードバックでは「わかりやすさ」と「明確さ」を重視するようになりました。昨シーズンは毎日、負荷や走行距離の数値を選手に共有し、個人やチーム内での比較から「今日はよく走ったな」などの気づきを促していました。まずは数字に慣れてもらうことが目的です。今シーズンは、情報量を約5倍に増やし、負荷や距離の総量に加え、それらを一分あたりに換算した強度、アナロビックディスタンス(高強度域で走った距離)、スピード、ジャンプ数なども共有しています。ジャンプ数が多くて膝に痛みが出た選手が「やりすぎかも」と気づき、自分で調整するケースも出てきています。目指しているのは、選手自身が負荷をコントロールする「セルフロードマネジメント(自主的な負荷管理)」です。 S&Cコーチが1人という体制なので、すべてを見切れない場面も多く、選手やコーチが数値を見て判断・対応できる状態を作ることが重要です。たとえば「スピードが出ていないからスプリントを追加しよう」といった判断を、現場でコーチ・選手ができるようになってほしいと考えています。さらに理想を言えば、選手が強度の感覚を数字で理解し、「このドリルならこのくらいの強度」といったセルフインデックスを作れるようになること。そうなれば、練習の負荷設定も自主的にできるようになりますし、将来その選手がコーチになったとき、データに対する抵抗感も減らせると感じています。

―S&Cコーチがいない場所でも、大塚さんが設定したゴールに向けて、選手たちが自らデータを用いて“同じページ”に立てるようにしたい、というイメージですか?

大塚氏:そうですね。それが本当に理想的で、そういった状態に近づいていきたいですし、実際に近づいていけると思っています。

―シーズンの重要な局面で選手のピークを合わせるうえで、KINEXONのデータが役に立った場面はありましたか?

大塚氏:「重要な局面」という点でいうと、特に復帰(RTP:Return to Play)のタイミングで活用しています。選手がどこまで“自分のマックススピード”を出せているかや、マックススピードに達した本数などを重視していて、スプリントのトレーニングにその数値を反映させています。その数値をもとに「試合で実際にこのスピードを出していたから、復帰しても問題ない」といった判断ができるのは非常に助かっています。

ラン系のトレーニングって、どうしても「罰走」みたいなネガティブなイメージが残っていると思うんです。単に「走らされている」のではなく、「このトレーニングは、ハムストリングスに刺激を入れるためにやっているんだ」とか、目的を明確にする意味でも、数値があるのは選手にとってもすごく有効だと思っています。

― 新シーズンに向けて、アプローチやメソッドの部分で新たに取り組んでいきたいことはありますか?

大塚氏:私はS&Cコーチという立場なので、もっとコーチング的な関わりができると良いなと思っています。その中で、キネクソンを使って何ができるかと考えたときに、「セルフで負荷のマネジメントができる環境づくり」がひとつの鍵だと感じています。選手やコーチの中に、「波をしっかり作っていく」という考え方が共有されていくといいなと思います。トレーニングは、ただ常にやれば良いというものでもないし、逆にやらなさすぎるのも良くない。重要なのは、その波(=負荷の上げ下げ)が小さいのか大きいのか、どう設計されているのかということ。その概念や考え方を含めて、チーム全体でのリテラシーが深まっていけば、もっと良い方向に進めるのではないかと思っています。私自身もまだまだ勉強していく必要があると感じていますし、選手・コーチと一緒に向上していけたら嬉しいですね。

スポヲタが提供するテクノロジー

弊社は、日本のスポーツ界にもこの先進的な技術を導入し、選手の怪我予防、パフォーマンス向上をサポートします。「KINEXON」をはじめとするテクノロジーに関心がある方や、コラボレーションを希望される方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

コメント